学生さんは、いよいよ夏休みがスタートしましたね🏝

若者の間で流行っているのが、ハンディー型の扇風機。

みなさん、ご存じですか?

この夏も大活躍しそうですね☀

そこで、今回のブログは少し時代を振り返り、扇風機の原点である

扇子についてクローズアップしてみましょう🧐

扇子といっても扇いで涼しくすることだけが目的ではありません。

舞や能・狂言・茶道に用いられることはよく知られていますが、

婚礼や儀礼用の物などいろいろな種類があります。

扇子の歴史は、今からおおよそ1200年前の平安時代初期に

遡ります。

当時は、紙が非常に貴重なもので現代のように手軽に使える物では

ありませんでした。

そのため、通常用いられる文書は短冊形に切られた木や竹の板が

使用され、この板に墨で書いた文書(木簡)を綴じて持ち歩いたものが、

「檜扇」と言われ、扇子の始まりだとされています。

この時代は、和歌を書いたり公式行事の式次第などを忘れないように

メモする道具として使われていたようです。

その後、木や竹の骨組みの片面に紙を貼ったもので、

蝙蝠扇(かわほりせん)が作られるようになりました。

蝙蝠扇とは、蝙蝠が羽を広げた形に似ていることから付いたようです。

鎌倉時代に中国へ輸出された扇子は、世界各地に広がりヨーロッパ

まで広がります。

扇子は、中国で両面貼りとなり、ヨーロッパでは、紙の代わりに絹を

張ったり、骨に真珠を埋め込み豪華絢爛な製品が作られるように

なり貴族階級の女性に愛されたようです。

この製品が日本に逆輸入され現在の扇子の原型となっています。

日本で生まれ、国内だけでなく海外でも愛されてきた扇子。

今では、広く普及しています。

日本の大切な伝統文化のひとつです。

奥深い扇子の世界

今年の夏は、マイ扇子を持ち歩いてみてはいかがでしょうか?

梅雨に入り雨の続く日が多くなってきますね☔

ジメジメして憂鬱な季節ですが、この時期に元気になる生き物も

います😆

アジサイなどにチョコンと姿をみせるのが、🐌「カタツムリ」🐌です。

カタツムリの別名「でんでんむし」とは、出出虫(ででむし)が

変化した方言で、子どもが「殻から出てこい。出よ出よ」と

はやしたことが由来との説があります。

カタツムリは、軟体動物で肺のある陸貝です。

元々は、水中で暮らしていた巻貝が、陸上で生活できるように

進化したのが、カタツムリのようです。

カタツムリが一般に乾燥に弱く雨が降ると活発に動くのは、

水中でくらしていた名残です。雨の日に姿を現し体の

水分補給もしているのでしょう。

頭には2対の触角があり、長い方の先端(大触角)に目があります。

しかし、この目は明暗の区別しかできません😵

大触角は、周囲の障害物を察知する役割があります。

カタツムリの進むべき道順を決めているのは、大触角のようです。

一方、小触角は臭いや味を感じることができます。

そして、肺の働きをする外套腔(がいとうこう)で呼吸をします。

血管が網状にたくさん集まっています。

雌雄同体で、土の中に卵を産みます。

カタツムリの殻は、背負っているのもではなく血が通っている

体の一部であり人間で例えるなら骨のようなものです。

その殻を取ってしまうと当然ながら死んでしまいます。

小さな頃に疑問を抱いた方いらっしゃると思いますが・・・🤔

上記の通り、カタツムリとナメクジは別物で、

ナメクジはカタツムリの殻を取った生き物ではありません⚠

雨の日は外出を控えてしまいがちですが、カタツムリと

出会えるかもしれません🐌✨

梅雨の時期だけの楽しみ方を探してみませんか?☔🌨☔🌨☔

「令和」の時代がいよいよスタートいたしました。

みなさん、「令和」の響きに慣れてきたでしょうか?

日中の気温も高くなり始め、太陽の光を感じるのが気持ち良い季節ですね☀

弊社でも、冬のお花から夏のお花へとプランターのお花の

植え替えをしました。

お花を植え、お水を掛けながら

「あっ、小さな蕾ができている」

「今日は、何輪咲いたかな」と生長を感じ観賞するのが楽しいです。

植えたお花は、マリーゴールドとペチュニアです。

マリーゴールドを選んだ理由は、花の香りや根の周りに住む菌の効果で

一部の害虫を追い払う「虫よけ効果」のある植物だからです。

そのため別名「コンパニオンプランツ」と呼ばれています。

コンパニオンプランツとは、一緒に植えると互いの性質が影響し合って

病害虫が抑えられたり、元気に育つようになる植物のことをいいます。

線虫捕食菌という害虫(センチュウ)をエサとする菌が根っこの近くで

共存しています。

マリーゴールドの香りは、独特な香りがしますね。

人によって好き嫌いが分かれると思います。

この香りが害虫を遠ざける効果があるそうです。

また、アフリカンマリーゴールドとフレンチマリーゴールドは、緑肥として

利用するとセンチュウ対策となります。

緑肥とは、肥料効果のある植物をそのまま田畑の土と一緒に耕し、

そこに栽培する作物の肥料効果を高めるもののことを指します。

この虫除け効果を利用して農薬を減らしたり、害虫に弱い植物の側に

植えて生長をサポートするために栽培されることもあるようです。

観賞して楽しみ、他の植物を守ってくれるなど美しさとたくましさを

兼ね備えるマリーゴールドです✨✨

弊社のマリーゴールドは、これから何輪顔をみせてくれるでしょうか?

弊社にお越しの際は、ぜひプランターをご観賞ください。

4月、新元号の発表があり平成の時代もまもなく幕を閉じようとしています。

そして、政府は新紙幣1万円札・5千円札・千円札を2024年から流通

させる方針を固めました。

『平成』から『令和』へ時代が変わり、日1日1日と

『東京オリンピック・パラリンピック』も近づき歴史に残るであろう

瞬間を過ごしていることを実感する日々であります✨

新紙幣に印刷される人物が誰なのか?

皆さん、もう確認されましたか?

紙幣に印刷される肖像の選定基準は、

・日本国民が世界で誇れる人物で、教科書に載っている偉人など

一般によく知られていること

・偽造防止の目的から精密な人物像の写真や絵画を入手できる人物であること

のようです。

そこで今月は、偉人つながりで4月生まれの偉人イタリアの芸術家

「レオナルド・ダ・ヴィンチ」について調べてみました。

レオナルド・ダ・ヴィンチといえば、『モナリザ』や『最後の晩餐』などの名作が

知られていますが、芸術以外にも数学・解剖学・天文学・地質学・物理学・力学など

様々な分野で功績を残し、やがて「万能人」と呼ばれるようになります。

<ダ・ヴィンチの名前の意味は>

ダ・ヴィンチは私生児であることが分かっており、父親の姓を

名乗ることができず、自分が生まれたイタリア・トスカーナの

ヴィンチ村にちなんで、ダ・ヴィンチという姓を使うことにしたようです。

生涯独身を貫いたと言われています。

これは、結婚をするのが当たり前だった当時のイタリアにおいて、

とても奇妙なことだったようです。

<特技は「鏡文字」>

鏡文字とは、文字を左右逆に書くことで鏡が無ければ読むことが

困難になる文字の記載法です。

この技法は、文字だけでなく絵画においても使用されたということです。

偉人と一言で言うことは簡単なことですが、その方の生きていた時の思いや考えを

知ることで、どれだけの努力や苦労があったことか時代を超えて伝わります。

とても素晴らしいことですね。

新紙幣に印刷される3名の方についても調べてみたくなりました。

いったいどんな偉人なのでしょうか?

暖かくなってきた喜び反面、マスクやティッシュ・薬など手放せなくなっている方や

花粉飛散予想を確認して、「非常に多いでしょう」の辛そうにしている

顔マーク?を目にするとその日のテンションが下がり⤵⤵気味に

なってしまう方おりませんか?

この時期止まらないくしゃみ・鼻水・目のかゆみで苦しんでいる

花粉症のみなさんに朗報をお届け出来たらと願いを込めて、

ブログをアップいたします♪

今月は、作付面積・出荷量ともここ茨城県がトップの蓮根についてです。

みなさん、作付面積・出荷量とも茨城県がトップの蓮根を毎日食べて

ください!

(茨城県アピールは、ここまでにいたします(^_^メ))

実は今、この「蓮根」が「花粉症に効く」と話題になっていることご存知でしたか?

蓮根は、ハスの地下茎が肥大した物です。

みなさんもご存知の通り内部に空洞があり、『先を見通す』ことに通じ縁起が

良いとされ、お正月のおせち料理にも用いられていますね。

その蓮根の成分をお茶や味噌汁に入れて摂取したところ、花粉症の症状の

改善がみられたそうなんです。

なぜ、蓮根が花粉症に効くのか?が気になりますよね。

蓮根には、アレルギーの原因物質「アレルゲン」に特異的に反応する

「IgE抗体」を抑制する働きがある「タンニン」などのポリフェノールが

多く含まれています。

これらに花粉症を抑える効果があるそうです。

1日40g食べ続けると効果が表れるとのこと。

蓮根の成分を小腸からダイレクトに吸収できるのは、「ポタージュスープ」

がよいそうですよ。

そして、最近の研究結果では、ヨーグルトなどの乳酸菌の含まれる

食べ物と一緒に摂取すると、劇的な改善作用があることが

判明したそうです✨✨

腸内環境が崩れていると花粉症などのアレルギー反応が大きく

出るので、この機会に日頃の食生活を見直してみましょう。

今まで、いろいろ試してみたけれど効果がでなかったと諦めていた方、

半信半疑になってしまう気持ちも分かります。

薬ではないので、花粉症が完治とまではいかなくても、今より少しでも

症状が改善されたらという思いで、一度試してみてはいかがでしょうか☺

継続は改善なりとなることを願いつつ今月は失礼いたします。

2月暦の上では立春が過ぎ、夕方の日暮れも少しずつ遅くなり

春へ近づいていることを感じる今日この頃です。

気温も上がり暖かい日も続きましたね。

梅の木々に凛とした美しい花がたくさん咲き誇るのが楽しみです。

2月、日本では節分やバレンタインデーなどのイベントがありますが、

世界ではどんなイベントが行われているのでしょうか?

今回は、日本から飛び出し世界の2月に目を向けてみました。

まずは、ブラジルです。

皆さんは、「ブラジル」といえば何を思い出しますか?

サッカー⚽・コーヒー豆☕・リオのカーニバル・・・などもありますね。

毎年2月~3月上旬までに開催されるのが「リオのカーニバル」です。

とっても派手な衣装で華やかにそして賑やかにパレードする

世界で最も有名なイベントの一つですね。

そして、フランスです。

2月~3月頃に行われているのが「レモン祭り」です。

スペインのトマト祭りのように投げ合うの?と思った私ですが、

フラント・マントンのレモン祭りは違いました。

こちらのレモン祭りは、80年以上の歴史をもつお祭りで

レモンやオレンジの柑橘類でモニュメントを展示しています。

レモン祭りのきっかけは、ホテル業界が町を活気づけるために

行ったそうです。

今では、145トン分の柑橘類を使うまでになっているようです。

お祭りの期間中、街中は柑橘類の香りが漂っているのでしょうか?

街を歩くのも楽しくなりそうな気がします。

そして、ベルギーでは「熊のカーニバル?」というものが存在しました!

アンデンヌの象徴である熊が名物のカーニバルです。

初日は、王と王妃の選挙が開催され、2日目は最後にカーニバルの

王と王女が市庁舎のバルコニーから熊のぬいぐるみを

子供たちに向かって投げる「熊投げ」が行われるそうです。

熊のカーニバルは、みんな熊の着ぐるみを着て歩くようですが、

なんせ茶色が多く少し地味に見えてしまうとか…。

リオのカーニバルとは、ちょっと違うようですね。

各国にもいろいろなお祭りがあり調べていて楽しかったです☺

いつか現地で楽しみたいものですね。

現地で見学したら、もっともっと盛り上がりなどを感じられることでしょう。

いつになることか・・・夢を見続けます✈✈

皆さん、2019年もスタートしいかがお過ごしでしょうか。

この1年も皆様にとって素敵な1年となりますようにお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

お正月のお休みも終わり、ふとカレンダー?を見てみるともうすでに

大寒を過ぎてしまいました。

「節分」もまもなくです。

節分とは、本来1年に4回立春・立夏・立秋・立冬の前日にあった

ものでした。

昔の日本では、春は1年の始まりとされ特に大切にされていた為、

次第に節分といえば春の節分のみを指すようになっていったようです。

皆さんは、節分の豆撒きと聞いて連想するものは何でしょうか?

「鬼」と「豆」は外せないのではないでしょうか?

今年1回目のブログは、節分でも豆でもなく「鬼のパンツ」にのみ視点を

向けてみました。

鬼といえば、虎縞のパンツを履いていることが多くありませんか?

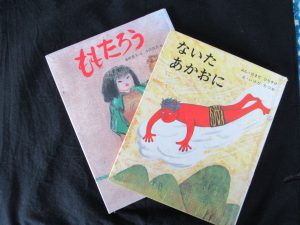

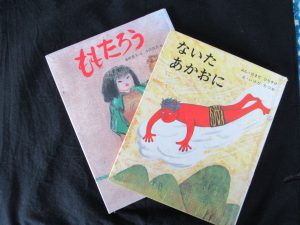

昔読んだ「桃太郎」や「泣いた赤鬼」、漫画の世界でも「うる星やつら」のラムちゃん。

だいたい角を生やして虎縞の衣装をつけていました。

実は、日本の鬼の姿は風水などで言われる「鬼門」に由来するそうです。

藤原京の時代に中国から「追儺」(つない)又は「鬼儺」(おにやらい)という

厄払いの儀式が伝わり、陰陽五行に基づいて宮中の年中行事として

行われていたそうです。

陰陽五行では、鬼の出入りする方角は北東であり、つまり鬼門とされていたのです。

昔は子(ね)を北として十二支を時計回りに配置していたので、鬼門である北東は丑と寅の間ということになり「鬼門=北東=丑寅」の方角となるわけです。

つまり、鬼の頭(角)は牛で虎縞のパンツは虎を表しているということです。

こんな由来があったことを知ってからもう一度、童話などを読み返してみるとおもしろいかもしれませんね。

2月3日の夜には、あちらこちらのご家庭で「鬼は外~福は内~」と聞こえてくることでしょう。

豆撒きを終えたら福豆をいただきましょう。

1年間病気をせずに健康で過ごせますように・・・。

11月クリスマスまで1ヶ月ですね。と会話をしながらクリスマスの飾りを出して

飾り終えたかと思えば、年末の準備に向けてしめ縄の準備もしておかなければ

ということで、弊社ではしめ縄の準備も整いました。

12月もカウントダウンに入り、社内のお仕事も自宅の大掃除もラストスパートの

時期となってきましたね。

2018年を振り返ってみますと、喜びに沸いた事・苦しみに耐えた事・

寂しさに負けそうになった事・周りの優しさに心が救われた事など

いろいろな思いを胸に過ごされたことでしょう。

12月になると毎年恒例の今年の漢字が発表されます。

2018年は「災」でした。

漢字一文字に表された様に自然界でもたくさんのニュースがありました。

大雪・豪雨・台風・猛暑・地震など自然災害が各地で多く発生しましたね。

福井県での記録的な大雪。長時間の渋滞・交通網がまひ状態でした。

6月には、大阪府北部で震度6弱・9月には、北海道胆振中東部で震度6強~7の地震。

西日本豪雨では、広範囲で長時間の記録的な大雨。

7月には、熱中症による救急搬送が過去最多となりました。

8月から10月にかけては、相次いで大型の台風が発生。

など、自然災害の恐ろしさを痛切に感じる1年でした。

これらを経験した私たちは、この教訓を忘れることなく一人ひとりが

防災の意識を高めていくことが大切ではないでしょうか。

今年のブログは、今回が最後となります。

皆様には1年間大変お世話になりました☺

弊社のホームページをご覧いただきありがとうございました。

来年も弊社のホームページを開いていただけましたら幸いです。

来年は、平成の時代が4月30日に幕を閉じ5月1日からは新しい元号へと移行します。

元号が何になるのか興味を持ちつつ、平成の残された時間も豊かなものになることを

願っております。

来年もどうぞよろしくお願い申し上げます<m(__)m>

皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

皆様、よいお年をお迎えください。

11月も下旬。

残すところ2018年もあと1ヶ月になってしまいました。

紅葉も進み色鮮やかな街並みもこれからの季節は、落ち葉が

ヒラヒラと舞い、落ち葉の絨毯へと変わっていきますね。

弊社では、プランターに植えていたニチニチソウが元気がなくなって

しまったため植え替えをし「ノースポール」(クリサンセマム)を

植えてみました❁❁

この花は、12月~5月頃にかけて長い間花を咲かせるので、

寂しくなりがちな冬の庭を彩ってくれる貴重な存在ということで(^o^)

お花が好きな方なら「ノースポール」と聞くと「クリサンセマム」のことだと

分かる方もいらっしゃると思いますが、「ノースポール」という名前は、

実は花の名前ではないようです??

「ノースポール」とは「北極」のことで、最盛期に株全体を白く覆うように

花を咲かせる姿が、白一面の北極の平原のように見えることから

ある会社がノースポールと商品名を付けたそうです。

日本名では、寒白菊(カンシロキク)または沼沢菊(ヌマサワギク)

外国では、クリサンセマム・パルドサムと呼ぶようですが、

覚えやすさから日本ではノースポールの名前で定着しているようですよ。

弊社のノースポールは、まだまだこれからという状態ですが緑の葉は、

日に日に大きく伸びています。

これからの生育が楽しみです♪♪

湿気に弱い植物ということなので、根腐れに注意して育てていきたいと

思います。

ノースポールの様子は、今後もこちらのブログでお伝えしていきます

ので、楽しみにお待ちください。

一雨ごとに寒さを感じる季節となってまいりました。

夕刻を知らせるチャイムが鳴る頃には、もうすっかり日が暮れ

暑かった夏からだいぶ時間が経った気さえしてしまいます。

これからの季節寒くなって食べたくなるのが、サツマイモ!

秋の代表的な食べ物の一つですよね。

甘味があるサツマイモは、料理だけでなく和洋問わずお菓子にも

使われている秋の万能食材です。

実は、サツマイモは栄養バランスの良い優秀な野菜であり、

準完全栄養食品とも言われています。

サツマイモには、ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンC・カリウムなど

私たちの健康に欠かせない栄養素が豊富に含まれています。

そのうえ、食物繊維も豊富に含まれているので、便秘解消には

うってつけの食べ物です。

美味しくて体に良い最高の食べ物ですね。

この夏、ダメージを受けた体を栄養満点・疲労回復効果がある

サツマイモで回復させ元気に過ごしましょう(^^♪